水剣山

水剣山は宍粟50名山だが地形図にその名は記されていない。山崎町の北西にあり、長水山の北にある。

登り口は大谷集落のどん突きで、古い砂防ダムの横に数台停められそうなスペースがある。コンクリートで固められた林道はすぐに荒れたダートに変わり倒木が道をさえぎる。その先に標識があり、右は東尾根、左は川を渡って西尾根。いずれも尾根に出るまでは急斜面につけられたジグザグ道で、鉄塔までは関電の巡視路になっている。どちらから回っても大差はないが、なかなかの急登となる。展望は良くないが東尾根の展望岩からは南東面の視界が開け、瀬戸内の島々も見える。山頂の南側は立木が切り払われて展望がきく。北東、北西のピークは木立におおわれていて、あえて行くほどの価値はない。

書写山(刀出坂)

近畿自然歩道でもある刀出坂はよく踏まれたよい道だが、その南の谷を行く破線の道は不明瞭で入る人も少ないようだ。

刀出登山口には数十台は停められそうな広い駐車場が造られ、天神社の前の駐車場は地元専用。登山口はフェンスで閉ざされているが、左端にドアがある。以前あった市営住宅は跡形もなく、今は太陽光発電のパネルが並ぶ。その上端を南に行った所から山道に入る。

入ってすぐ、金網で遮断された砂防ダム脇を対岸に渡り、そこから谷沿いの道を行く。道はすぐに右岸に移り、以後はおおむね右岸沿いの踏み跡をたどる。赤いビニールテープが目印。最後の急斜面を登りきると標高307メートルの尾根に出る。これを越えて向こうの鞍部へ。このあたりは迷いやすい。次のピークを越え、地形図に現れない小さなコブを過ぎると、金剛堂下の石垣へ出る。道らしくはないが、木立の下で下草もなく歩くのに難はない。

本来の刀出道は、一転して明瞭で歩きやすい。開山堂下から谷道へと下り、桧の植林帯のなだらかな道を行く。ロープと倒木でおおげさに守られた谷を渡ると、左に緩くカーブしながら山腹を行き、太陽光発電所の上に出る。

広峰山(須加院)

広峰山の北、須加院川の南側の名もない山を歩く。車は鳥居だけの「田川神社」前の路肩に置く。登山口の標識はない。

農道をつめると防獣柵、扉を開けて入った所に駐車場あり。

新しい砂防ダム。右側に工事用の急なコンクリート道が上がっている。この道は鍵ノ池の堰堤で終点。擁壁工事がなされている。堰堤を渡って、谷間の道に入る。やや不明瞭。右岸沿いに行くので、氷室沢へと越える道の分岐を見落としてしまう。

峠の下はやや急で、古いトラロープ残置。ここの尾根上にははっきりとした道がある。峠を下ればソーメン滝へ。

東の尾根は山腹を巻くように登って鉄塔へ出る。ここから北への枝尾根には、関電巡視路につながる明瞭な道あり。南へ折れて登った先の小ピークに小さなケルンがある。気をつけないと、はっきりとした南の道へ誘われてしまうが、この道は261㍍の標高点のコブで薮に消えてしまう。黄色のテープが道標だが、道は薮っぽい。壊れたテレビアンテナ施設まで行く。295.3㍍にある三角点には、点名「大谷」との標識あり。

関電巡視路から道はよくなる。左は鉄塔で行き止まり。右へとった先の鉄塔も行き止まるが、その手前に次の鉄塔への連絡路がある。最後の鉄塔から右に下り、谷筋から竹林におりて、防獣柵を開けて下山

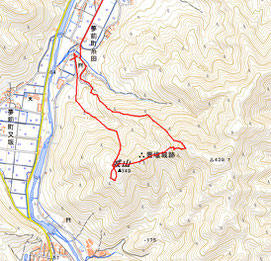

城山(置塩城址) 2020.1.3

2020年の初歩きは置塩城

図書館で借りて読んだ「中世播磨と赤松氏」(高坂好 著)に触発されて、

この一帯の山城跡を歩きたくなったからである

今から500年以上も前の遺構に触れながら行けば

山もいっそう味わい深いものになっていく

コースは糸田からにした。歩いたことのない尾根を登り、20年ほど前に下った台所跡からの道を帰るコース

尾根の道はまずまずの歩きやすさだったが、台所道のほうは荒れていて、沢の出合う中間部からわずかに昔の道が残るのみ

歳月は山も道も変えてしまう

ともあれ、初春のおだやかな初歩きとなった。まずは祝着

本丸跡から二ノ丸にかけての広い城域は5代100年に及ぶ後期赤松氏の隆盛を偲ばせる。1581年に秀吉によって廃城となり、当主則房は阿波1万石に国替え。それ以降、赤松氏が歴史の表舞台に立つことはなかった。

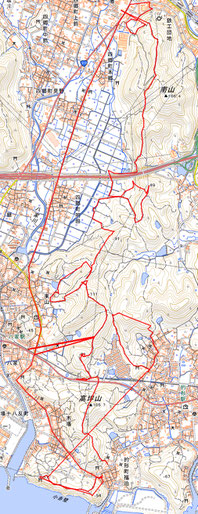

棚原山 2020.1.22

棚原山の頂上を踏むのは4度目である。

矢田部と谷山の気になる山道を歩こうと出かけてきた。

登り口と下山口が違うので自転車の出番である。

谷山に車を置き、自転車で「相坂隧道」を抜ける。多少のアップダウンはあるものおおむね快調。

矢田部の神社裏の防獣フェンスの開閉部は新式で分かりにくかった。143m標高点のコブは矢田部城跡で削平地のようだ。土塁や堀切らしい跡もある。

鷹取山まで出ると既知の道と思っていたが、1昨年の台風の被害か、やたら倒木が多く荒れていた。

棚原山を越えて南下し、南条山の北の枝尾根を谷山へと下った。踏み跡はあるが、迷いやすい。「尾根は下りで間違える」の教訓を胸に地形照合しながら下山した。

143m標高点のコブは矢田部城跡、西へと急斜面を下る。2つ目のコブを越えて急登をこなせば祠のある鷹取山に着く。ここは八雲寺と棚原山を結ぶ尾根である。

杉と桧の人工林がつづく、恒屋からの道と合流する手前は倒木が多く、道をふさいでいる。

谷山への下山尾根は右へ枝尾根を分ける所で迷いやすい。踏み跡は途切れ途切れながらつづいているので、地形照合を怠らず、尾根を外さないように行きたい。

大倉山

大倉山は地形図に山名がなく、揖龍アルプスの亀山の西にあるあまり人に知られていない山である。

今日のように天気の良い日に、家に閉じこもっているのは不健康。要するに2メートル以内で他人と接さなければいいんだろ?と開き直って出かけた。この不遜な考えに神罰が。大倉山への登り口に予定していた井関三神社で、この奥の山は神域で入山はならぬとのこと。ここへ下山した記録を見ていたが、地元の人にそう言われれば是非もなかろう。

捨てる神あれば、拾う神もあるのか、転進した先は菖蒲谷森林公園。ここが予想外にいい所だった。家族連れのピクニックやMBTのグループなど、なかなかの賑わい。大成池のほとりで弁当を食べ、その角から尾根道をたどって大倉山へと登った。

時間も早かったので、女房に「中垣内教育キャンプ場」まで車の回送を頼み、別れて一人南の尾根を下った。尾根の先に送電線と鉄塔を見ていたので、そこにあるだろう巡視路へ逃げることができる、という目論見である。この予想は的中、落ち葉に埋もれた尾根道を探りながら歩き、頂上で分かれた女房に遅れること30分で無事合流。面白い山歩きができた。

三久安山から阿舎利山

新三久安大橋から東に入り、奥へと続く林道を走る。ヘアピンカーブを過ぎて、舗装が切れるとダートになり、すぐに終点。林道はさらに続くが、沢の流れに遮られ車は入れない。路肩に数台分のスペースがある。

右岸山腹は皆伐されていて、急な作業道が伸びている。これを登ると、左手の杉林の尾根に道があり、三久安山の道標が立つ。ここで作業道と分かれ、尾根道をたどる。広い平坦地は左へとって再度尾根に乗る。981.6㍍のコブには三角点があり、左は杉の植林、右はブナ林という尾根を進む。いくつかアップダウンはあるが、道はよく踏まれていて明瞭。最後に標高差100㍍ほどを稼ぐと、主稜線のコブに出る。三久安山へは左で小ギャップから登り返して頂上。

阿舎利山へは右に折れて尾根持ちを下る。鞍部から登った次のコブには溝谷への道が分かれる。大岩の立ちはだかる所を過ぎて、三角点のある932.3㍍のピークは音水湖、阿舎利山の分岐。音水湖のほうに迷い込まないよう注意したい。この先から、馬酔木が茂り始め足元が悪くなる。壊れた鹿よけネットの下は、伐採地跡で視界が開ける。次の鞍部から阿舎利山への登りが始まる。登り始めて間もなくして薮漕ぎ模様になる。踏み跡はあるものの手入れはされず、灌木をかき分けて行く。杉林からブナ林に植生が変わると、薮漕ぎから解放されて尾根に出る。音水湖との分岐から阿舎利山へは10数分の距離なので、往復しておきたい。

分岐から音水湖(登山口)へ下る道はやや不明瞭、というより急斜面を各自勝手に下っているようだ。ピンクの目印を追っていくと、間伐のための作業道へ出る。作業道は真新しいが荒れていて、それこそ縦横無尽に伸びている。地形図には表れていないので、適当に選んで進み、最後にショートカットすると広い林道に出る。この先からは分岐は少なく、谷沿いに下れば、出発点の駐車場所にに戻る。

赤谷山 2020.2.21

播磨山スキークラブの4人で赤谷山へ。

戸倉峠から入り、1143mのコブから北東の尾根を下るコースとなった。

今週頭に降った雪は固くしまって、そこにスノーシューの足跡が刻まれていた。

結果、これを追うことになったので、時々現在地を確かめるだけで足りる。

何度か通ったコースではあるが、登るのは初めてでいつも下りに用いていた。

スキーで下れば、あっという間という気がするけど、登るとなるとずいぶん長く感じるものだ。

雪は少ないが、天気は申し分ない。山頂の展望は360度だった。

「木を刈ってるで」とTさんが言うように、こんなに見晴らしのいい頂上だったかしら?それとも、今まではいつもガスの中だったのかしら?

氷ノ山・三ノ丸・東山・沖ノ山・三室山・妙見山・蘇武岳、踏んだことのある山々が一望できる。

下りに使った尾根は、まずまず滑られる。この少ない雪で国道近くの杉林まで板をはずさずに行けたのだから、雪が多ければもっと楽しかっただろう。

北側の浅い谷も有望そうに見えた。山にはいつも新しい発見がある。

振袖山(蛤山) 2020.4.27

振袖山は高岳神社から一度登ったことがあるが、それ以外のコースは知らなかった。全コースをジグザグ縫いのように歩いてみた。

標高わずか100㍍ほどの小山だからできる業である。とは言っても賢い女房はついてこない。

「いってらっしゃい」の声援を受けて、藤原台のコースと勝吉稲荷のコースを往復した。どちらも急坂だがスケールのある山を歩いてきた身には何ほどのことがあろうか。

ただ、涼しい顔をして尾根で待っている女房が、わけもなく腹立たしい。でも、いっしょに来てくれるだけでも良しとしなくては。こんな時間が持てるのもいつまでのことか。

城山は龍野バイパスと姫路西バイパスのジャンクション下にある登り口を探した。東側の青山ゴルフ場へと通じている峠道。ゴルフ場側は防獣柵で閉ざされている。ならば、西側は?ということだ。

谷間の道は、舗装道路からダート、そして山道へと変化していき、左右に大きな石垣が残る。防御に適さない谷筋であるから、城の遺構ではなく畑地の跡だろう。役目を終えて、今は杉の林となっている。

宮山 2020.4.16

仁寿山塊の北側にある小高い丘。標高は最高点で91㍍で地形図に山名はない。東山腹に古墳のある宮山公園があるので、仮に宮山としておいたが、地元でどう呼ばれているか知りたいものだ。

南北に通じる関電の巡視路があり、その一部は尾根を通らず、宮山公園のほうへと迂回している。この迂回している部分の尾根道は荒廃して薮漕ぎとなった。

里山らしく枝道は多い。また、3カ所に古い四阿が残されていたので、人がよく訪れる時期があったのだろう。狭い山域を足の向くままジグザグ歩きをしたが、けっこう見どころが多い。

あらためて小富士山、仁寿山、御旅山とつないで歩くと楽しいだろうと思った。

※北端の標高160㍍の小高い丘は八重鉾山と

呼ばれているようだ。

城山(楯岩城跡) 2020.2.28

③若王子神社から

県道脇に鳥居があり、そこをくぐって細い道を走ると左手に、車10台ほどは停められそうな広い駐車スペースがある。

突当りの防獣柵の扉を開けて入ると若王子神社。その前から軽四幅の道が谷沿いに伸びている。道は新しくつけられたのか、そのまま左手の急な山腹にジグザグを切りながら伸びている。やや平坦になったところで狭い山道に変わる。広い尾根の左手をからむように進み、石垣跡のようなところを越えるとNHKのアンテナがある楯岩城跡に出る。金網フェンスを回って東の作業道へ。少し下ってから、城山の標識のあるところから右手の尾根へはいる。山道をしばらく登れば間もなく城山頂上である。

④ 青山から(防獣柵があり、進入困難)

青山ゴルフ場の上端の道をたどり、ゴルフ場の最上端まで行く。左手には獣除けの鉄柵が切れ間なく張り巡らされているので、人が開けた跡を探してはいるしかない。ヌタ場を過ぎ、尾根に出ると道は明瞭になる。そのまま左に折れて行けば作業道。これを少し左へ下った所に踏み跡があり、これをたどれば兵庫県無線中継局を経て城山山頂に至る。

青山ゴルフ場の南端の資材置き場奥から入る関電巡視路には鉄柵がある。進入口の扉は錆びついていて開けられない、国道2号線脇の竹藪にある排水管脇から一段上がって竹藪の中を右者上していけば、関電巡視路に出て、鉄塔に至る。この先を少し登れば、広い尾根道となり作業道へ。そこを横切ってなおも行けば、無線中継局へ出て城山山頂へ至る。

城山(楯岩城跡)2020.1.18

① 作業道

ナビは大開ゴルフ場にセット。そこから中腹をいく車道は狭い。老人ホームとの分岐でチェーンが張られ通行止め。そこまでの途中に幾カ所かの路肩に車だが停められそうだが、すれちがいのためのものだろう。

チェーン先から道は城山の北山腹を回り込んで楯岩城跡へと通じている、

途中の道脇には不法投棄のゴミが散見され進入禁止もやむを得ないと思う。城跡にはNHKのアンテナが立ち、この道もそのためのものだろう。

② 秀吉道

作業道途中、秀吉道の入口内は標識がある。あとはテープが目印となるが、落ち葉が積もり踏み跡は不明瞭。所々にある平坦地は廓跡なのだろうか、それとも畑地の跡だろうか、石垣らしいものもある。山田大山八号墳は羨道は埋まり玄室が現れている。おおむね尾根をたどればやがて山頂へ着く。その手前にある楯岩城跡への分岐は分かりにくい。

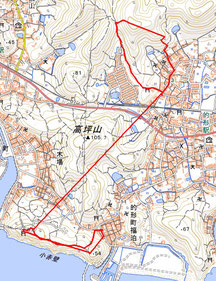

的形(坂ノ山) 2020.4.11

何度も訪ねた山域だが、行くたびに様子が変わっているような気がする。

今日は、記憶のうすれた部分と確かめたい場所を回ってみた。

世の中はコロナ一色だが、野山の空気は美味い。

まして春だし。

ツツジ、桜、タンポポ、スミレが咲き誇り、人間の尺度とはちがう世界がここには開けている。

どこにでもある城山だが、姫路の西、太子町にある城山は楯岩城跡。築城は赤松則村と伝えられているから 嘉吉の乱以降になるのだろうか。秀吉に攻められて落城するまで100年ほどの歴史をもつ

西にある楯岩城跡は城山より標高が低いのに本丸というのも珍しいが、ふもとからはこのピークのほうが目立っている。

山頂

城跡らしく平坦である。山頂標識がかけられていて傍らに一等三角点がある。展望はよくないが、明るく広いので休憩には良い場所である。

的形の里山縦走 2020.3.8

南山の登り口に帰りのための自転車を置き、的形へと車で回った。的形のゴミステーション脇に車を置かさせてもらい出発。福圓寺から登る。西国33カ所巡りの道を抜けて宮山へ。真竹の林の中の山道を行くと高坪山の頂上である。

いったんおりて国道250号線を横切り青の山へと登る。このあたりまでは「的形ふるさと里山会」の人たちの手による整備が行き届いていて歩きやすい。鳥谷山の北側に知らない道があった。下ると東山「藤井の井戸」に出た。ここから、「鬼門の祠」を経て、少し薮をこぎ、縦走路へ戻る。次の申山の手前にも明田へ下る道があった。いったんそこへおり、大鳥山へ登り返す。大鳥山手前から西へ下る関電巡視路は、工場にはばまれるので、仕方なく左手の竹藪に逃げる。

姫路バイパスの下をくぐると最後の南山である。これを越えて行くと、左手に公園道が切り払われていた。以前はシダが繁茂してとても通られたものではなかったが、だれかが草を刈ったようだ。

山道は数年で消えたり、生まれたりする。歩いてみてよかった。

木場山・大日山 2020.1.10

木場山と大日山

両者とも道の整備が進んでおり、特に後者は「的形里山の会」の人たちの手になるのか

草木も刈られ、すばらしく歩きやすくなっている。

これ以上の道標やベンチはもういらないだろうが、問題はこの状態の維持。

これが思いのほかむつかしい。

地元の人たちの努力に敬意をはらうとともに、もっと多くの人に歩いてほしいと思う。

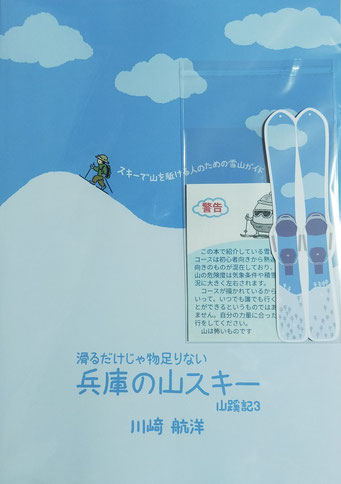

著作

海旅入門

日本の海をシーカヤックで旅するのに、

今ノトコロこれに優る入門書はないだろうと自負しています。

これから始める人も経験者も、ぜひ一度読んでみてください。

第1章はシーカヤックで海を旅するために必要なノウハウ

第2章は私のシーカヤックのフィールドと紀行になります。

途中に挿入されたエッセイもお楽しみください。

購入は書店または「舵社」からhttps://www.kazi.co.jp/public/book/bk11/1525.html 👈ここをクリック

山・岩・沢・雪(山蹊記2)