い林道をたどる。2時間弱歩いて尾根へと登る山道へ。標高差50m程で尾根上へ出て、あとはなだらかな尾根をつめ登る。山頂上からは麓の町と石狩湾、手稲山が見えた。

ニセコオートルート 2021.1.21~22

チセヌプリ(1134m)・ニトヌプリ(1080m)・イワオヌプリ(1116m) 2016.5.13 2017.4.14 2019.5.3

2016年 チセヌプリ~ニトヌプリ~五色温泉

積丹岳に登る予定で前日に登山口まで車で行ってみたが、そこに雪はなくニセコに転進。早朝にチセヌプリの登山口の駐車場に着くと、2人の若者が滑り下りてきた。これから仕事へ行くとのこと。出勤前にひと滑りというのはニセコスタンダードなんだろうか。

標高差300mほどの斜面はオープンで傾斜もあり、楽しめた。登って滑って下山したのは8時過ぎ。それだけで飽き足りない私は、女房に車の回送を頼んで、ニトニプリを越えて五色温泉まで行くことにした。一人だけの山歩きは、それはそれで楽しいものである。

五色温泉で女房と合流し、貸し切りで浴びる湯の贅沢さは言うまでもない。

2017年 イワオヌプリ

ニセコオートルートを行くつもりが、スキー場で足止め。きっばりとあきらめて半日でも登られるイワオヌプリに転進。昨春、眺めたこの山へ行ってみたい思いもあった。

五色温泉に車を置いて午前も遅くに出発。2〜3日前に登った人のトレースを追う。昨日までの冷え込みが嘘のような暖かさだったが、風は相変わらず強く吹いていた。頂上南の急斜面をひたすら斜上して頂上へ。

下山は道標の立つピークまでシールを着けたまま行き、そこから広い谷へ滑り込んだ。 ストッパーと化した新雪とザラメのまだら模様。快適ではないが、ゲレンデよりはるかに面白い。

2019年 チセヌプリ~スキー場跡~雪秩父

峠の駐車場で出発の準備、その間に2人が雪秩父へと回送用の車を置きに行く。6人全員そろって駐車場から登り、1時間ほどで頂上に立ったが、頂上付近にはやはり雪はない。

360度の展望を楽しんでから滑降に入る。山頂からの急な斜面では雪が重く足をとられる。昨日の雨は上部では雪だったらしく、春の新雪は抵抗となっていた。峠へと滑る人たちが下手に見えたわけが分かった。

少しくたびれて台地で1度休む。この先は少々迷いやすいが、無事にチセヌプリスキー場跡へ入る。そこから先、雪質が変わって快適に滑ることができた。

ワイスホルン(1045m) 2018.3.3 20195.2 2022.4.25

モイワ山(838m) 2023.4.9

五色温泉からモイワ山に登り、そこからニセコモイワスキー場へと滑り込むのは、手軽なスキーツァーコースだ。天候の悪いときの半日コースとして選ぶとよいように思う。 ただ、回送用の車は必要である。

五色温泉から道路を渡り、ゆるやかな防火帯の切り開きを進む。モイワ山の山頂に立つこともできるし、山頂下をトラバースしてゲレンデトップにでることもできる。

このスキー場は一時閉鎖が噂されたが、リニューアルされたようだ。

最後は温泉に入るという楽しみが待っている。

注 チセヌプリとニトヌプリの間を抜けて岩内に通じる道道は4月下旬まで閉鎖され通行できない。

目国内岳(1220m)・前目国内岳(980m)・白樺山(923m) 2017.4.15

新見温泉から目国内岳を目指した。国道268号線は5月26日まで通行止めだが、道路補修工事のため途中まで除雪されていた。そこからゆるやかな谷間を登って車道をショートカットし新見峠へと出た。 天気は快方に向うとの予報だったが、雨まじりのガスで視界はよくなかった。それほど厳しい状況でもないので進むことにする。 広い鞍部から目国内岳への登りにさしかかる辺りからガスが晴れてきて、青空ものぞくようになった。たどりついた目国内岳の頂上には、すでにひとつスノーシューの足跡があった。

スキーでの帰りは楽しみである。足引っ張りの雪にわずらわされたが、快調に鞍部まで滑り、前目国内岳はシールを着けず南側をトラバースして新見峠へと下った。

まだ、午後を少し回ったばかりなので、白樺山に行くことにする。気持ちのよいダケカンバの林を抜けて白樺岳頂上へ。 ここから新見温泉まで尾根を滑った。快適なザラメで、どう下っても車道に当たるので、わずらわしい地図読みもせず、板の走るに任せて滑る。

車に戻り片付けをしていると、関西テレマークで講師としてきていただいた川上さんに会った。下り途中でずいぶん上手い人がいるなぁと思っていたら彼だった。ガイド中らしく、お客もいたので邪魔になってはと思い、温泉を教えてもらい別れた。 鯉川温泉の湯につかりながら、広い北海道で数人もいない知り合いと出会う、こんな縁もあるのだなぁと思ったのだった。(新見温泉も鯉川温泉も現在は閉鎖されている)

岩内岳(1085m)・雷電山(1211m) 2023.4.10

ニセコオートルートを行ったとき見た雷電山のなだらかな山容が忘れられずに再訪する。

岩内岳へは尾根コースをとった。スキー場跡を抜けた上部は這松や岳樺が出ていてシートラーゲンを強いられる。おまけに強風 岩内岳山頂は早々に辞し、目の前に広がる雪原へと滑り込む。ここを歩きたかったのだ。でも幌内岳を巻く辺りからガスが濃くなる。晴れていたらと思うが仕方ない。たどりついた雷電山の頂はなだらかで、山頂標識が出ていなかったらどこか分からなかっただろう。

シールをはずしての帰路の楽しさは言うまでもない。ザラメとストップ雪のマダラ斜面は難しいけど馴れれば面白い。岩内岳への登りで風を避けてゆっくりと昼宴会。 いつの間にか空は青さを取戻し、遠くニセコ連山が眺められた。フィナーレは岩内スキー場の滑降。雪はほどよくゆるんで 石狩湾を眺めながら滑るのがたまらなかった。

羊蹄山(1896m) 2017.4.16

頂上までの標高差は1500mほどになる。伯耆大山の西面と似ているが、それより600m多く登ることになる。7合目辺りでスキーをデポ。荷を軽くして頂上を目指した。滑るなら8合目までスキーを担ぎ上げたほうが横の谷が滑れて楽しかったのだろう、でも身軽になったおかげで、坪足でどんどん登られた。頂上まで距離はたいしたことはないのだが、急登で苦しく、現れる稜角が頂上かと思っていたら、またその上に同じようなものが出てくるという繰り返し。そうしてようやく着いた京極ピークは強い風の中だった。

お釜の底には、私たちを追い抜いて行ったボーダーがいた。彼らが今日の羊蹄山を一番楽しんだのではないだろうか。体力も技量ともになければ、こうは動けないだろう。私たちはと言うと、登りでしっかりしごかれて、帰りの滑りはからっきし駄目。女房は先祖帰りしてへっぴり腰、私はノーコンの暴走。 すっかり疲れて振りかえると「また来いよ」と羊蹄山が笑っていた。

本貫気別(653m) 2018.4.11

富丘牧場手前の路肩に車を停め出発。なだらかな斜面から尾根へとたどる。山頂手前の尾根に出ると、眼下の洞爺湖がこの平凡な山からは想像もできないような広がりをもって迎えてくれた。下りはほどよく締まった雪となだらかな傾斜で、女房でもテレマーク姿勢で滑って、楽しんでいた。悪天時やほんのわずかな時間しかないときに訪ねるといい山だと思う。

竹山(939m) 2018.3.12

竹山はルスツスキー場がある貫気別山や尻別岳の裏にかくれた地味な存在。でも、そのなだらかな山容はテレマーク向きである。

2.5㎞ほど林道を歩き、なだらかな尾根へと入る。雑木林を抜けると広い雪原が広がっていた。牧場だろうと思っていたが、後で聞くとジャガイモ畑とのこと。右手にルスツのスキー場を見ながら、畑地をひたすら登る。2人きりの静かな山で、こんな素晴らしい景観の中に居られるのは幸せなことにちがいない。

頂上からの帰りは楽しみな滑り。広大な斜面に思い思いのシュプールを描きながら林道へと帰る。 登山口までもどると10数人の人がいた。スノーバイクの一行で、林道に残っていたキャタピラー跡はスノーモビールとは違うと思っていたが、これだった。竹山頂上まで行くこともあるとのことなので、山中で出会わず、静な山を楽しむことができたのは我々の幸運。テレマーク向きの山はバイクやスノーモビル向きでもあるようだ。

樽前山(1041m) 2017.4.11

紋別岳(866m) 2018.3.13

北海道山スキー旅の最終は、軽い山をと思ってここにした。頂上に無線施設があり、作業道が通じているから歩けば着くだろうと出発したのだが、作業道は意外に長く5Kmほどあり、おまけに頂上付近ではぐるりと1周させられて、見込みとはやや違った。

下る頃になると、ガスがまき小さな雨さえ降ってきた。ショートカットになる尾根筋を滑って林道に出た。その少し先から谷へと滑り込む。気温が上がってきたせいか、朝のカリカリの雪面も程よくゆるみ気持ちよく滑ることができた。でも、ここは典型的な雪崩地形だから、積雪状況によっては入ってはならない場所となるだろう。

イチャンコッペ山(828m) 2022.1.25

支笏湖を囲む外輪山の一角を占める。恵庭岳や樽前山に比べると、いかにも地味だがスキーで歩くにはよい山である。ふくろうの宿に女房を残し、ひとり登る。

国道453号線のポロピナイ展望所の駐車場に車を置く。登山口はその東のヘアピンカーブの所。入山届を出す箱がある。夏道は急でスキーには少しつらいが、尾根に出ると楽になった。

イチャンコッペ山まではこの尾根を東から北東へとたどる。785mのコブへの急な登りでふり返ると恵庭岳がそびえていた。その先で少し下ったあと、最後の登りをこなして頂に出る。南には支笏湖の水面がキラキラと輝いていた。

漁岳(1318m)

仕度をして漁林道を歩く。途中、林道をショートカットする所には踏んだばかりの熊の足跡があった。大声で女房も熊も嫌がる下手な歌を歌いながら通り抜ける。

林道からは忠実に尾根にコースをとって進んだ。ピンク色のテープが目印となり、帰りのコースなども探りながら登る。小さなアップダウンが何ヵ所かあったので、帰路にシールを着けなくてもよいように見当をつけておく。吹雪と短い日差しの繰返しの中、雲の切れ間から垣間見られる景色は見栄えのするものだった。最後の急斜面を登って着いた頂上は烈風の中、シールを外すのももどかしく、早々に退散する。

帰りの滑降は快適そのもの。春のパウダースノーをたっぷりと楽しませてもらう。下山途中で訓練中の道警のパーティと出会う。 林道後半は傾斜なくスキーはあまり走らなかった。

恵庭岳

余市岳(1488m) 2018.4.10

早目に下りてきてゲレンデを滑ることにして1日券を買うことにする。登山届はマウンテンクラブというところに出す。受付は9時からで10分前に行っても受付けてもらなかった。役所のようにきっちりした仕事ぶり。リフト券を添付して提出するとカードを渡されて、午後4時までに帰ってくるようにとのこと。システマチックだが、ありがたいという気にならない不思議。

余市第一エクスプレスのリフトを下りてゲレンデ外へ。しばらくトラバースぎみの下りがつづくので、シールはつけず谷底まで行く。枝尾根へと取りついて登っていると、後ろからスノーモビルの音がひびいてきた。主稜線に出る手前で、そいつに抜かれる。機械には勝てない。

コルからは急登。クラストしていないのが幸い。そこを登ってからはなだらかになり、やがて頂上へ。余市頂上の左手に羊蹄山が見

朝里岳(1280m)・白井岳(1301m) 2016.5.14 2024.4.23

2016年 閉鎖された札幌国際スキー場。2時間もひたすらゲレンデを登る。リフトは本当にありがたいと思うけど急ぐことはない。風はおだやかで陽光は惜しみなく降り注いでくれる。

朝里岳の山頂は平坦でどこだか分からなかった。さらに飛行場と呼ばれる広い台地を過ぎ、右に余市岳を見ながら白井岳へ向かう。鞍部までシールを外して滑り、その先で羊蹄山を目の前にして昼食。。

白井岳の山頂から朝里岳沢川へ向かっての滑降は楽しめたが、標高800m辺りから雪割れが始まっていた。予想していたことだったけど雪解けの増水でスキー場のほうへは渡河できず。結局、右岸を車道まで行かされた。

2024年 この年に再訪した時はスキー場は開いていた。リフトを用いたので、登高はずいぶん楽だった。積雪は少なく、山頂標識も見つけることができた(新しく設置されたのかもしれない)。

屏風岳(752m) 2024.4.24

小樽に近い山の雪山散歩のつもりが、なかなか手強かった。

朝里峠の国道はトンネルになっているが、その上に旧道がある。これをたどって峠から山へ入った。頂上へのショートカットが裏目に出て、地形図で読みとれない小沢に行く手を阻まれる。加えて山頂が見つけられずに予想外の苦戦。屏風岳は登りつくのではなく、下りついて山頂だった。尾根の一端に過ぎず、山の形状をなしてない。 地図上の山頂位置を踏んで終わりとしたが、何とも達成感のない山だった。

注 国道脇に広いスペースがあるが駐車禁止。スノーモビルを嫌ってのことなのだろうか。

迷沢岳(1005m) 2024.4.22

迷沢山はは林道歩きの軽い山と思っていたが、なかなか遠かった。傾斜もゆるく、危険な個所がない反面、ストレスのない単調さに気持ちがダレる。上平沢林道は所々で雪が切れていて、その度に板をつけ外しするのも面倒くさい。2箇所で林道のショートカットをして登る。迷沢山の山頂はガスの中で景色は楽しめなかったが、昼食をとりながらしばらくゆっくりした。今日も下界は晴れ、山は雲のようだ。下山は快調だった。 春香山の林道と違って、適度に傾斜があるのでスキーはよく走る。雪の切れ間で板の着脱がなければ、もっと楽しめたかなと思うがこれはないものねだりというもの。頂上直下まで林道が通じている山と言うのも珍しいかもしれない。

美比内山(1071m)・大沼山(1111m) 2024.4.21

無意根山(1464m) 2016.5.12

今日の雨は午後から回復、という天気予報士を信じて無意根山に出かけた。ところが山中ずっと雨。すっかり冷えきって下山し、定山渓温泉の湯に入る頃にようやく晴れて白い峰を仰ぎ見るという日になってしまった。

定山渓から鉱山のある元山へと車を走らせ、終点の駐車場から登る。おおむねなだらかな登りなのだが、千尺高地の手前が急だった。さらに長尾山山腹のトラバースから長い頂稜とつづき、けっこう時間がかかった。

頂上付近では濃い獣の匂いがし、雪の上に大小2つの真新しいヒグマの足跡があった。親子熊には出会いたくないので、女房と大声で意味もない会話をしながら歩く。頂上は祠のある頂と三角点の頂と2つある。また来ることもなかろうと遠いほうの無意根山頂まで足を伸ばす。

視界が悪く、下りは注意しながら滑ったが、途中で出会った他人の足跡を追ってコースを間違ってしまう。 登りより下りのほうが難しい、そんな印象の山だった。

奥手稲山(948m) 2018.4.16

北大の山の家に立ち寄ることにし、疎林の緩斜面を滑り、高度を落とさないように山腹をトラバースして進む。北大小屋は景色の中に溶け込んで、物語になりそうなたたずまいだった。帰りは奥手稲の沢川沿いに残ったトレースをたどる。小さなアップダウンや平坦地はテレマークの得意とするところで快調。

札幌岳(1293m) 2018.4.14

沢沿いの道を行って林道を横切り、冷水小屋へ。小屋の戸には鍵がかけられて使用できない。さらに沢をつめて行くが、途中1カ所、滝が埋まった急斜面では少し手こずった。そこを越えると傾斜はゆるやかになり、クラストした広い尾根から札幌岳頂上へ。360度の展望。

帰路にとった西側の尾根は、最初はなだらかで広かったが細尾根で行き詰まる。小さな岩場が行く手を遮り、右は急な雪壁、左は笹。おまけに真新しい熊の足跡まで。少しもどって右手の雪壁を下りた。その後も、波打つ雪に悩まされながら林道へと下り立った。この尾根はスキー向きではなかった。

藻岩山(530m) 2024.6.25

著作

海旅入門

日本の海をシーカヤックで旅するのに、

今ノトコロこれに優る入門書はないだろうと自負しています。

これから始める人も経験者も、ぜひ一度読んでみてください。

第1章はシーカヤックで海を旅するために必要なノウハウ

第2章は私のシーカヤックのフィールドと紀行になります。

途中に挿入されたエッセイもお楽しみください。

購入は書店または「舵社」からhttps://www.kazi.co.jp/public/book/bk11/1525.html 👈ここをクリック

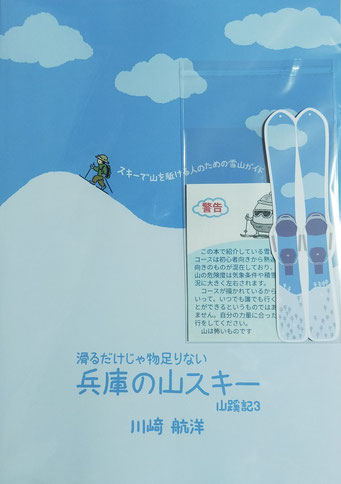

山・岩・沢・雪(山蹊記2)