北海道

利尻・礼文水道横断&礼文島1周

天売島・焼尻島new

野付半島new

サロマ湖(サロマ・トライアングル)new

根室半島 野沙布岬(北海道東端)new

尾花岬(北海道西端)と太田山神社new

白神岬(北海道南端)と青の洞窟new

宗谷岬(北海道北端)new

積丹半島(珊内~美国)

オタモイ海岸(美国~小樽)new

愛冠岬new

天塩川河口まで150㎞の旅

釧路川

朱鞠内湖Camp&Kayaknew

屈斜路湖

洞爺湖

三陸海岸

三陸海岸290㌔の旅

佐渡島

佐渡島1周

三河湾

佐久島

伊勢志摩・紀伊半島

志摩半島1周(英虞湾)new

熊野川(熊野古道舟の参詣道new

潮岬(古座川から)new

白浜(日置川から)new

湯浅湾(苅藻島・鷹島)new

瀬戸内海

室津湾(唐荷島)

日生諸島

犬島

豊島

笠岡諸島

大津島

粟島(城ノ山)

以下は漸次記載予定

沼島

上島

家島諸島

直島

堅場島

与島(備讃瀬戸)

塩飽諸島

小豆島

宮島

生名島

柱島

祝島

日本海

伊根(丹後半島)new

諸寄 クズレ浜

以下は漸次記載予定

能登半島

能登島

東尋坊

越前海岸

三方五湖と常神半島

蘇洞門

若狭湾(成生岬・黒崎・天橋立)

冠島

丹後半島(伊根・経ヶ岬・間人)

久美浜湖

山陰海岸(久美浜から鳥取砂丘)

島根半島

江の川

青海島

長門海岸

隠岐島

四国

沖ノ島・鵜来島new

日振島・鹿島(宇和海)new

九州・沖縄

以下は漸次記載予定

御所浦島(不知火海)

南九十九島

五島列島

対馬

八重山諸島

著作

海旅入門

日本の海をシーカヤックで旅するのに、

今ノトコロこれに優る入門書はないだろうと自負しています。

これから始める人も経験者も、ぜひ一度読んでみてください。

第1章はシーカヤックで海を旅するために必要なノウハウ

第2章は私のシーカヤックのフィールドと紀行になります。

途中に挿入されたエッセイもお楽しみください。

購入は書店または「舵社」からhttps://www.kazi.co.jp/public/book/bk11/1525.html 👈ここをクリック

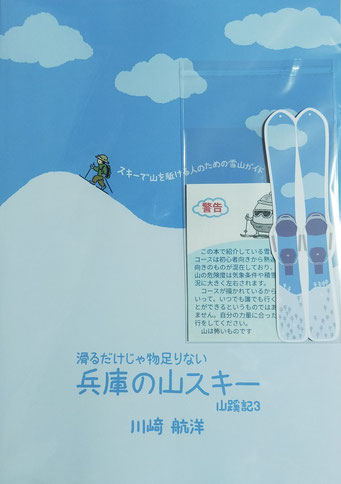

山・岩・沢・雪(山蹊記2)