ローマ人の物語

夏から読みはじめたローマ人の物語を終えました。単行本43冊は久々の長編で、私の読了後の感想は平家物語の冒頭の一節と同じになりました。洋の東西、時の古今を問わず人というものは変わらずにあるもののようです。権力の中枢にいる人は、決して無常観などをもってはならず修羅の道を歩むしかありません。でも、権力から遠くはなれている人々もその行使から無縁ではいられないのです。この本に縦横に織りこまれた時代と多くの人々の生きざま、その折々の思想や哲学にふれながら、すぐれた書物というものは他者の生をも我がものとして与えてくれるのだと知りました。

大槌島(170.8m)

5月19日~20日:大槌島の端正な姿はまるで海に浮かぶ富士山のようです。小5のとき臨海学校で渋川にきて、ここからカッターでこの島近くまでこいだ記憶があります。その折はすっかり船酔いしてしまいましたが今回はカヤックで軽快でした。上陸して頂までのぼってみました。「瀬戸内の無人島には洪水でながされてきた蛇が棲みつくのだ」というおどろおどろしい話とはちがって、島のてっぺんは明るく、内海に浮かぶ島々をながめているとさわやかな潮風がとおりすぎていくのでした。

(この後、女木島まで足をのばしました。いい旅になったのでフォトレポートにのせています。)

知床半島縦断

4月28日~5月6日:北海道往復は新日本海フェリーで海の旅。飛行機より時間がかかりますが、ゆったりとした時間がすごせるのがいいですね。知床半島縦断は羅臼から足のそろった5名で出発しました。前半はテレマークスキーを駆使して快調でしたが、後半は雪が消え長い板を背にしての這松こぎ、時速200㍍のペース。文字通りの無用の長物に苦しみながらも6日間かけて知床岬の灯台へとたどりつきました。おりしも北海道は記録的豪雨の大荒れ、その間隙をぬってN船長のボートが迎えにきてくれたのは大感激でした。2006年のシーカヤックによる知床半島一周に加え、今回もすばらしい旅ができました。ヒグマに会えたし、知床の大自然に惚れこんだ素敵な人たちにも出会えました。硫黄の宿「シリエトク」のみなさん、「知床ファクトリー」のSさんのサポートに感謝です。

岩手山(2038.2m)

4月15日:焼走コースからの標高差は1400㍍。広く溶岩が流れ出た台地を行き、その噴火口跡まで登ります。ここから上は一気に800㍍の斜面、25度くらいの傾斜でしょうか。これをアイゼくんをきかせて直登しました。岩が現れ、雪が薄くなったところでスキーをデポし頂上へ。今日も空は晴れわたり、南に登ってきた山々、北に新たに岩木、八甲田の峰が見えます。ふもとの自衛隊の演習場から実弾訓練の音が響いてきました。岩木山はその山容だけでなく性格も富士山に似ていると思います。デポ地からはスキーを足にし、3時間かけて登った斜面を10分ほどでくだりました。きれいな回転の跡が雪のカンバスに残っていました。

秋田駒ケ岳(1637.4m)

4月14日;田沢湖スキー場のリフト終点で係員の人から3月に遭難があったことを聞かされました。水沢で滑落し凍死とのことです。山はいつも怖いものです。急登の尾根は上部で細り、かたく凍りついていました。スキーをあきらめアイゼン・ピッケルにかえて男岳に。目の前には男女岳のふっくらとした小山が見えました。スキーにはきかえて雪原と化した阿弥陀池へと滑りこんでからその頂へと登りました。すばらしい景観でした。南に鳥海、月山。北には岩手山が雲の上に抜きん出ています。滑りも最高で、私はそのまま北の八合小屋から「アルパこまくさ」まで長いクルージングをたのしませてもらいました。車回収に行ってくれたOに感謝です。

鳥海山(2235m)

4月12日:今日は標高差1600㍍超の長丁場のため未明に出発しました。ヘッドランプを灯し、GPSを駆使しながら進むと尾根に出るあたりで夜が明けました。滝ノ小屋までゆるやかだけど長い登りがつづきます。風が間断なく吹きつけるので小屋にはいって身支度を整えなおしました。この先は外輪山まで急登になります。伏拝岳の下1900㍍あたりでスキーをデポし、アイゼンとピッケルにかえました。不調のOは遅れ気味なので、先を急ぎ行者岳をこえた所で急な氷雪壁をくだりました。アイゼンのツァッケがかろうじて立つという危険な状況でしたがピッケル一本でバランスをとり無事に火口底へ。さらに雪壁を登って新山の頂上へ立つことができたのは幸運でした。帰路のスキーは刻々と変化する雪に悩まされて快走とはいきませんでしたが、明るいうちに車へと帰りつきました。

氷ノ山(1509.6m)

3月29日:全国的に晴れとの予報を聞いて氷ノ山へ出かけてきました。わかさスキー場の樹氷第2・3リフトの運行は休止され、ゲレンデを歩かなければなりません。これをきらってコースを氷ノ山越経由に変更しました。平日なのにけっこう人が来ていました。姫路の知人にも偶然に会ったりして7パーティ10数人は見たでしょうか。雪はまだたっぷりです。私は八木川の源流をすべりましたが、クラストとベチャ雪がまだらにあって、足をすくわれたり、つんのめったり、難儀な雪でした。標高1,200m地点あたりからもとの尾根へと切りあがって、最後は氷ノ山越から木原八丁下のオープンバーンを飛ばせたので、気を良くして帰りました。もう、すっかり春ですね。

くらます(1282.1m)

3月8日:W隊長のお誘いで2度目のくらますへ行ってきました。前回とのちがいは単独ではなく総勢5名、新雪ではなく堅雪、雨ではなく晴れ。というわけで、けっこう楽しめました。くらますの北にあるなだらかなピークから東におちる尾根は、きれいなオープンバーンで標高差にして100㍍強。ここの滑降がハイライトでした。帰りもやや雪は重かったものの、樹間をぬって面白くすべられました。でも、もっとも印象に残ったのは、ここからながめる山々で、ちがう表情を見せてくれる三室山、沖ノ山、東山、氷ノ山の姿が心に残りました。

(W隊長のブログです http://www3.ezbbs.net/13/jl2wnp/)

岩岳スキー場(てれまくり)

3月2~4日:白馬村の岩岳スキー場で開催された「てれまくり」に行ってきました。全国のテレマーカーが集まる一大イベントで2日間で延べ千人近い参加がありました。レースやミニツァー、懇親会だけでなく関係メーカーの協賛もあり、スキーの試乗やブーツ、ウェアの試着、板や靴が当たる抽選会など盛りだくさん。私も一新工業さんの「アイゼくん」売出しキャンペーンのお手伝いに行ってきました。評判は上々で商品説明に追われるすきをねらって、ちょっぴり滑ったりしました。写真はその一コマ。見事に晴れわたった2日目、後立の山々がほほえんでいました。

蔵王・熊野岳(1840.5m)

2月5日:東北の山は、長い間の私のあこがれ。今回とてもいいメンバーに恵まれて、この厳しい時季に熊野岳から刈田岳に縦走できたのは幸運なことでした。「ホテル蔵王」をベースに4日間、樹氷や「雪と炎の祭典」など見たいものを見、スキーに登山としたいことをし、稲花餅やからから汁、牛タン、蕎麦と食べたいものを食べ、温泉をふやけるほど巡って「蔵王に行った!」と言える気分です。今年のテントレックは幸先の良いスタートです。同行くださったみなさんありがとうございました。(フォトレポートに写真あり)

くらます(1282.1m)

1月28日:久々の雪山単独行。雪にうもれひっそりとした吉川の村はずれにある牛舎前からスキーをはいて歩きだし、東山への林道からヘンブ谷川沿いの林道へはいります。軽かった雪も気温の上昇にともなってしだいに重くなり、林道終点から尾根、さらに谷へと登るにつれ、さらに深まる雪に苦しみました。頂上へは午後1時半に到着。この一瞬だけみえた青空がなぐさめでしたが、5分もしないうちに再びガスのなか。フラットさんお勧めの切り開きをのぞく気力もうせ、みぞれにぬれながら、ひたすら雑木まじりの急斜面を滑り下りたのでした。この日、くらますはご機嫌がよろしくなかったようです。

http://www.youtube.com/watch?v=gVGMY8n5NwY&feature=related (フラットさんのくらますの動画)http://www.youtube.com/watch?v=HYjsqYLTXao

関西テレマーク講習会

1月21~22日:関西テレマーク講習会は100名近くの参加者がありました。講師は10名で北海道から招待の川上敦氏はプロテレマーカー、上野英孝氏、畑あやのさんはワールドカップの選手で、この講習会をずっと世話してきた坂根一弘氏は関西のテレマーカーの第一人者。参加者の多くはこのレッスンでうまくなっていき、だれとでも仲間にもなれます。今回、女房と娘も参加しましたが、私が3年かかった行程を女房は2回の講習で、娘はこの2日でマスター。若い人はみんな追い越していくので少しさみしいのですが、転びまくっておぼえる楽しみを知らないだろうとでもうそぶくほかありません。

沖ノ山(1318.2m)

1月15日:日名倉山のあと大茅スキー場まで行き車中泊。翌朝早くに出発して沖ノ山をめざしました。長い林道歩きの末、若杉原生林から中国自然歩道の通る尾根にでます。これで道半ば。この先はブナの林と樹氷で目をたのしませながら進み、13時前に頂上へつきました。だれもいないはずのそこには、昨冬に東山でお会いしたフラットさんたちがいました。駒帰から登ってきたそうでhttp://www.youtube.com/watch?v=xbeuPPk-y9c(ユーチューブ)をぜひご覧ください。6時間歩いた道のりも帰りは2時間。スキーの力はたいしたものです。歩くことが苦でない人に勧めたい静かでいい山です。

日名倉山(1047.4m)

1月14日:志引峠を岡山県側におりたところでベルピールへの車道がわかれています。冬には雪で通行できなくなるこの道からさらに日名倉山頂上へ至る山道が派生しており、スキーでこれをたどりました。小さな祠のある山頂へは1時間少々でつき、シールをはずしてベルピールへとすべります。10メートル幅くらいの切り開きがあって女房も苦労なくついてきました。最後は国旗掲揚台のある小高い丘から、ベルピールの門の中へとすべりこみました。山の中腹に建つ大きな建造物と正午に鳴る鐘の音が、いつもの山とはちがう雰囲気をかもしだしていました。

著作

海旅入門

日本の海をシーカヤックで旅するのに、

今ノトコロこれに優る入門書はないだろうと自負しています。

これから始める人も経験者も、ぜひ一度読んでみてください。

第1章はシーカヤックで海を旅するために必要なノウハウ

第2章は私のシーカヤックのフィールドと紀行になります。

途中に挿入されたエッセイもお楽しみください。

購入は書店または「舵社」からhttps://www.kazi.co.jp/public/book/bk11/1525.html 👈ここをクリック

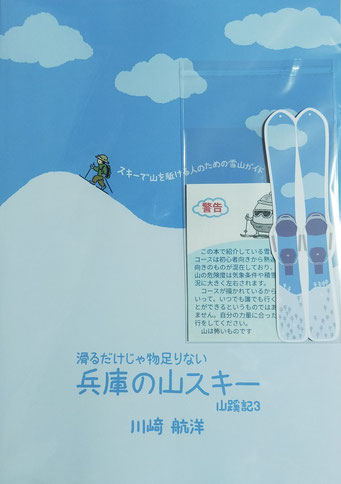

山・岩・沢・雪(山蹊記2)